Michael Schmidt – Im Berufsleben sollte es um die Sache gehen – soweit sind sich alle einig. Aber da wir alle nur Menschen sind, spielen immer wieder auch Gefühle eine große Rolle und kommen uns bei dem Bemühen um die Konzentration auf die Sache in die Quere.

Michael Schmidt – Im Berufsleben sollte es um die Sache gehen – soweit sind sich alle einig. Aber da wir alle nur Menschen sind, spielen immer wieder auch Gefühle eine große Rolle und kommen uns bei dem Bemühen um die Konzentration auf die Sache in die Quere.

Sogar ein so knallharter Manager wie Gerhard Cromme musste in einer schwierigen Phase der Fusion von Thyssen und Krupp erkennen: „Die härtesten Faktoren sind Gefühle.“ Daher ist der Umgang mit den eigenen Gefühlen und denen der Anderen ein wichtiger Teil der sozialen Kompetenz, und die kann man entwickeln.

Es gibt in der Psychologie viele Modelle, die Gefühle beschreiben und abbilden. Eines davon ist das Modell der Basisgefühle von Dan Casriel. Nach Casriel gibt es fünf angeborene Basisgefühle des Menschen, die (über-)lebenswichtig sind:

Erst später im Leben kommen noch soziale Gefühle wie z. B. die Scham oder die Schuld dazu.

Die Basisgefühle sind deshalb lebenswichtig und auch psychosomatisch verankert, weil sie uns unsere Möglichkeiten und Grenzen deutlich machen. Sie haben also eine positive Funktion.

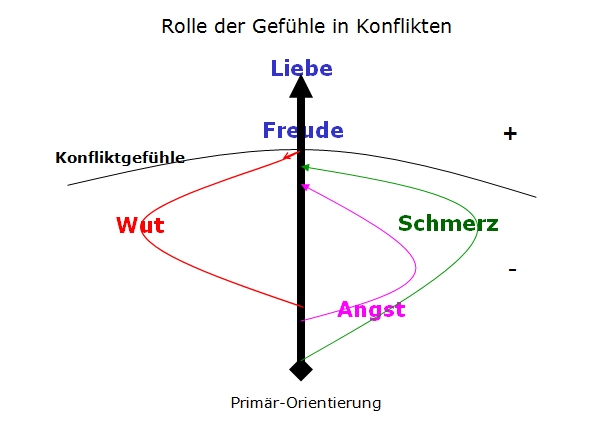

Die positive Funktion des Schmerzes ist es, uns unsere Grenzen der Aufnahmefähigkeit zu verdeutlichen und uns anzuregen, uns selbst zu schützen. Die positive Funktion der Wut ist es, uns einerseits abzugrenzen (Stopp! Bis hierhin und nicht weiter!), und uns andererseits Energie für den Willen und die Bereitschaft zur Veränderung zur Verfügung zu stellen. Wut ist daher eine wesentliche Veränderungsenergie. Die positive Funktion der Furcht und der Angst ist es, Schutz vor (lebens-) bedrohlichen Risiken zu gewährleisten. Die von den Nazis verfolgte Kommunistin Hannah Arendt hat einmal treffend gesagt: „Angst ist für das Überleben unverzichtbar.“ Wenn wir mit diesen Gefühlen angemessen umgehen, kommen wir wieder auf den Weg zu Liebe und Freude, unserer eigentlichen Zielrichtung (oder – nach Casriel – Primärorientierung).

Somit sind diese Basisgefühle richtig und wichtig, und als Baby und Kind durften wir sie noch fühlen und ausdrücken. Auf Grund der Erfahrungen in unseren Ursprungsfamilien und eigener Lebenserfahrungen im Umgang mit Gefühlen haben die meisten Menschen jedoch gelernt, diese unangenehmen Gefühle zu vermeiden oder zu verdrängen und an deren Stelle Ersatzgefühle zu setzen (siehe unten). Damit stehen uns aber die positiven Funktionen und auch die Energien dieser Gefühle nicht mehr zur Konfliktlösung zur Verfügung, sondern suchen sich ihren eigenen Weg (z. B. in Form von Magengeschwüren, Ängstlichkeit oder großer Reizbarkeit).

Intensiv geäußerte Gefühle machen daher die meisten erwachsenen Menschen sehr unsicher. Aus diesem Grund werden die Gefühle eingeteilt in positive (Freude, Liebe) und negative (Wut, Schmerz, Angst) Gefühle. Die so genannten negativen Gefühle bezeichnet man auch als Konfliktgefühle, weil sie oft mit Konflikten einhergehen.

Außerdem schreibt man Männern und Frauen unterschiedliche Gefühle zu. Frauen dürfen z.B. traurig sein und weinen. Sind sie wütend und schreien, werden sie schnell als „hysterisch“ abgewertet. Ein Mann der weint oder Angst hat wird oft als „Weichei“ oder „Schisser“ bezeichnet, denn ein Indianer kennt keinen Schmerz oder Angst.

Die oft als unkontrollierbar erlebten Gefühlsausbrüche wie z.B. weinen und schreien schaffen Verunsicherung, verursachen Angst und Ärger, lösen also auch beim Konfliktpartner starke Gefühle aus, mit denen er auf unterschiedliche Art und Weise versucht klar zu kommen. Die Verwicklung in diesem Gefühlschaos macht eine konstruktive Konfliktlösung oft sehr schwierig.

Aus diesem Grund ist es von entscheidender Bedeutung, dass ich mit meinen eigenen Gefühlen und denen meines Gegenübers umgehen kann.

Der erste und wichtigste Schritt ist es, diese Gefühle bei mir selbst und meinem Gegenüber wahrzunehmen und sie als zum Menschen gehörenden Anteil anzuerkennen. Sie dürfen sein, sie sind „ganz normal“. Zugang zu meinen Gefühlen zu haben ist ein Zeichen seelischer Gesundheit.

Der zweite „not-wendige“ Schritt ist es, die Gefühle ernst zu nehmen und sie nicht abzuwerten.

So unterschiedlich wie wir Menschen sind, so unterschiedlich ist auch die Ausdruckskraft und Ausdrucksart unserer Gefühle.

Wesentlich ist,

• dass ich mir selbst Räume schaffe, meine Gefühle auszudrücken (Psychohygiene).

• meinem Gegenüber Raum gebe, seine Gefühle auf seine Weise äußern zu können und

• in der Lage bin, mich zu schützen.

Das bedeutet, mich abzugrenzen, mich nicht „hineinziehen“ zu lassen in die Gefühlswelt des Gegenübers oder gar die Gefühle des Gegenübers zu übernehmen. Wenn mein Gegenüber weint, ist wichtig, dass ich mitfühlen kann ohne mitzuleiden, Tränen als Zeichen von Trauer oder Hilflosigkeit zu verstehen, anstatt sie z. B. als „Erpressung“ abzuwerten. Wenn mein Gegenüber wütend ist und schreit brauche ich die Fähigkeit, seine Wut als „sein Recht“ zu akzeptieren, muss mir aber nicht jeden „Schuh“ anziehen, muss mich nicht sofort rechtfertigen oder entschuldigen, da dieses die Wut oft verstärkt. Die Entwicklung hilfreicher Selbstschutzmechanismen ist notwendig im Umgang mit emotionalen Streitpartnern.

In Pflegeberufen gibt es ein passendes Bild dafür: Wenn ein Mensch sich übergeben muss, werden Sie ihm ja auch nicht den Mund zuhalten; vielmehr werden Sie ihm einen Eimer hinhalten, damit er alles da hinein geben kann. Danach geht es ihm im Regelfall besser, und Sie haben (hoffentlich) nichts abbekommen.

Ersatz- und Denkgefühle

Als Kind haben wir unsere Gefühle offen ausgelebt, und vielfach wurde das akzeptiert. Andererseits haben wir alle auch die Erfahrung gemacht, dass das Äußern von Gefühlen nicht immer passend und erwünscht war und nicht zum gewünschten Erfolg führte. Daher haben wir uns im Laufe unseres Lebens aufgesetzte, mittelbare und z. T. auch unehrliche Gefühle antrainiert, die über den Grundgefühlen liegen. Wenn diese Ersatzgefühle oder Denkgefühle immer wieder in den Vordergrund treten, kann es sein, dass wir den Kontakt zu den eigentlichen Gefühlen (den Grundgefühlen) verlieren.

Typische Ersatzgefühle sind z. B.

• Groll und Trotz statt Schmerz

• Scheißfreundlichkeit statt Ärger und Wut

• Euphorie statt Angst

• Zuckersüße Liebe statt echter Liebe

• Usw.

Außerdem haben wir uns angewöhnt, die Gefühle verbal verändert auszudrücken, z. B. „ich fühle mich bedrängt“ anstatt „ich habe Angst“ oder „ich bin wütend darüber, dass Du so einen Druck machst“. Man nennt diese auch Denkgefühle, weil sie nicht unmittelbar aus dem Bauch heraus geäußert werden, sondern vorher ein paar Schleifen durch den Kopf drehen.

Denk- und Ersatzgefühle werden in sozialen Beziehungen oft als hilfreich und schützend für die empfunden, die sie haben und ausdrücken. Meist wird das sogar von Führungskräften erwartet, z. B. diplomatisch zu sein. Beim Gegenüber bleibt dann aber meist der – wenn auch diffuse und verwirrende – Eindruck, dass das Gesagte nicht das Gemeinte und schon gar nicht authentisch ist. Das löst dann zwiespältige Gefühle und Reaktionen aus.

Im Konflikt fördert es konstruktive Lösungen, wenn die Beteiligten möglichst authentisch äußern, welche Grundgefühle sie haben. Auch wenn man diese Gefühle nicht Jedem gegenüber und in allen Situationen zeigen möchte oder kann, so wirken erfahrungsgemäß Ersatzgefühle meist konfliktverschärfend und echte Gefühle eher deeskalierend.

Literatur:

Moosig, Karlheinz: Streiten – aber fair; Konflikte gut und konstruktiv lösen, Freiburg 2003.

Pöhlmann, Simone / Roethe, Angela: Streiten will gelernt sein; 4. Auflage, Freiburg 2008.

Stewart, Ian / Joines, Vann: Die Transaktionsanalyse; eine neue Einführung in die TA; 2. Auflage, Freiburg 1992.